Am 1. April 2025 ist das Justizstandort-Stärkungsgesetz in Kraft getreten. Zweck des Gesetzes ist es, den Parteien einer (internationalen) Wirtschaftsstreitigkeit ein moderneres Verfahren vor deutschen staatlichen Gerichten zu ermöglichen und damit die Attraktivität des deutschen Justizstandortes zu steigern (zum Inhalt des Gesetzes siehe bereits unseren Beitrag vom 9. Juli 2024 Justizstandort-Stärkungsgesetz – Einführung von Commercial Courts und Englisch als Gerichtssprache).

1. Die Neuerungen im Überblick

Eine wesentliche Neuerung ist die Einführung von speziellen Spruchkörpern für bestimmte Wirtschaftsstreitigkeiten auf Ebene der Oberlandesgerichte (sog. Commercial Courts) sowie auf Ebene der Landgerichte (sog. Commercial Chambers). Vor diesen Spruchkörpern kann grundsätzlich auch auf Englisch verhandelt werden.

Für die Einrichtung dieser speziellen Spruchkörper sind die Bundesländer zuständig, wobei in einem Bundesland jeweils nur ein Commercial Court eingerichtet werden kann. Commercial Chambers sind hingegen an beliebig vielen Landgerichten in einem Bundesland möglich.

a) Commercial Courts

Ist ein Commercial Court an einem Oberlandesgericht eingerichtet worden, ist dieser für bestimmte Wirtschaftsstreitigkeiten ab einem Streitwert von EUR 500.000 erstinstanzlich zuständig,

- wenn die Parteien dies ausdrücklich oder stillschweigend vereinbart haben; oder

- wenn der Kläger dies nach § 610 Abs. 2 S. 1 ZPO n.F. in der Klageschrift beantragt und der Beklagte sich darauf in der Klageerwiderung rügelos einlässt (vgl. § 119b Abs. 1, 2 GVG n.F.).

Dies gilt gemäß § 184a Abs. 3 S. 1 GVG n.F. ebenfalls für die Festlegung der Verfahrenssprache Englisch.

Mit der Entscheidung der Parteien für ein Verfahren vor einem Commercial Court geht ein verkürzter Instanzenzug einher. Einziges Rechtsmittel gegen die Entscheidung des Commercial Court ist die Revision zum Bundesgerichtshof (vgl. § 614 ZPO n.F.). Im Revisionsverfahren muss die Verfahrensführung auf Englisch wiederum erst beantragt werden. Der Bundesgerichtshof kann diesen Antrag ablehnen bzw. zunächst die Verhandlung auf Englisch anordnen und dann im weiteren Verfahren zur Verfahrenssprache Deutsch wechseln (vgl. § 184b Abs. 1 S. 1, Abs. 2 GVG n.F.).

b) Commercial Chambers

Neben den Commercial Courts ermöglicht das Justizstandort-Stärkungsgesetz auch, englischsprachige Commercial Chambers bei den Landgerichten für die in § 119b Abs. 1 S. 1 GVG n.F. genannten Streitigkeiten einzurichten (vgl. § 184a Abs. 1 S. 1 Nr. 1 Fall 1 GVG n.F.). Die Bundesländer bestimmen dabei selbst, bei welchen Landgerichten Commercial Chambers eingerichtet werden und insbesondere auch, ob diese über den Landgerichtsbezirk hinaus zuständig sind.

Bei den Commercial Chambers handelt es sich um reguläre Kammern (Zivilkammern oder Kammern für Handelssachen) am Landgericht. Daher muss die Streitigkeit zunächst (durch Gesetz oder Parteivereinbarung oder ggf. durch Erstreckung) in die örtliche Zuständigkeit des betreffenden Landgerichts sowie in ein der Commercial Chamber zugewiesenes Sachgebiet fallen.

Liegen diese Voraussetzungen vor, können die Parteien die Streitigkeit vor eine solche Commercial Chamber bringen, indem sie nach § 184a Abs. 3 GVG n.F. die Verfahrensführung auf Englisch vereinbaren oder sich der Beklagte in der Klageerwiderung rügelos in dieser Sprache einlässt.

Die Parteien können in bestimmten Wirtschaftsstreitigkeiten also erstinstanzlich auf Englisch verhandeln und sich gleichzeitig den regulären Instanzenzug offenhalten.

c) Weitere Verfahrensneuerungen

Für die Verfahren vor den Commercial Courts und den Commercial Chambers gilt zusätzlich, dass sich die Parteien gemäß § 612 ZPO n.F. auf die Strukturierung des Verfahrensablaufs verständigen können. Zudem kann die Erstellung von Wortprotokollen gemäß § 613 ZPO n.F. vereinbart werden. Beides ist an das in Schiedsverfahren übliche Prozedere angelehnt.

2. Überblick über den aktuellen Stand der Umsetzung in den Bundesländern

Im Laufe des Gesetzgebungsverfahrens ging der Bundesgesetzgeber davon aus, dass voraussichtlich nur in fünf Bundesländern ein Commercial Court eingerichtet werden würde.

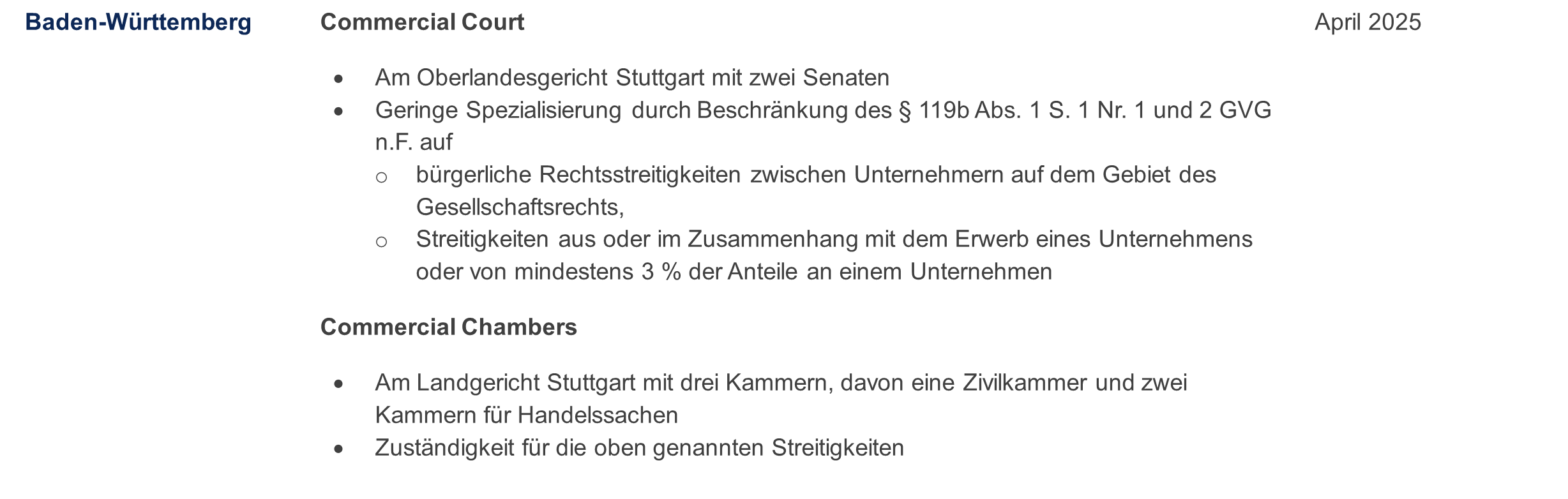

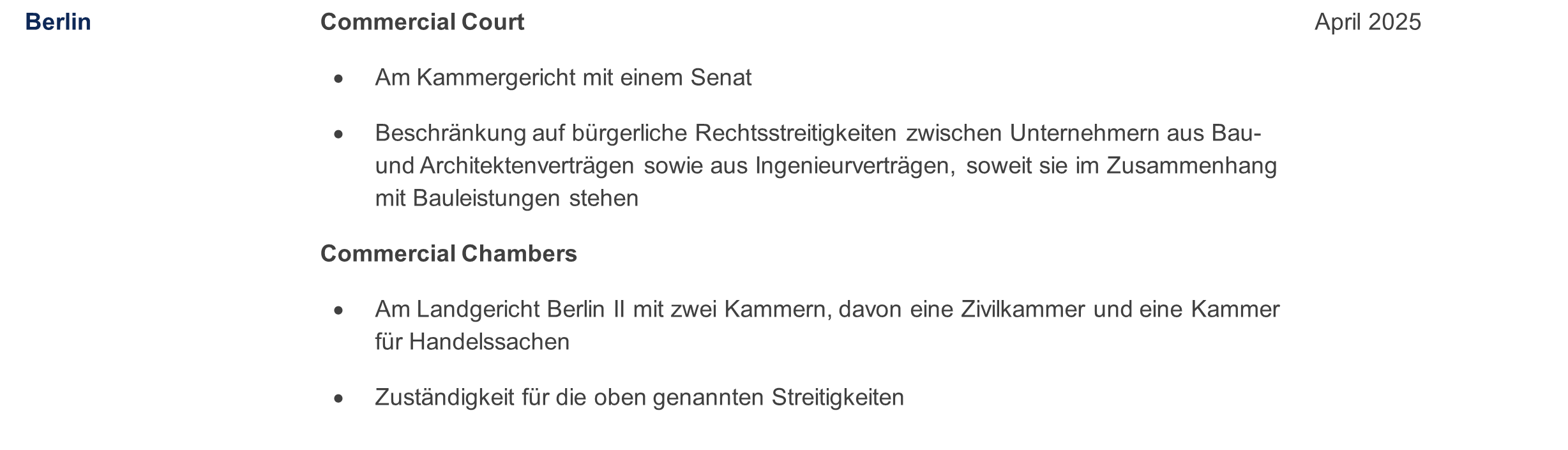

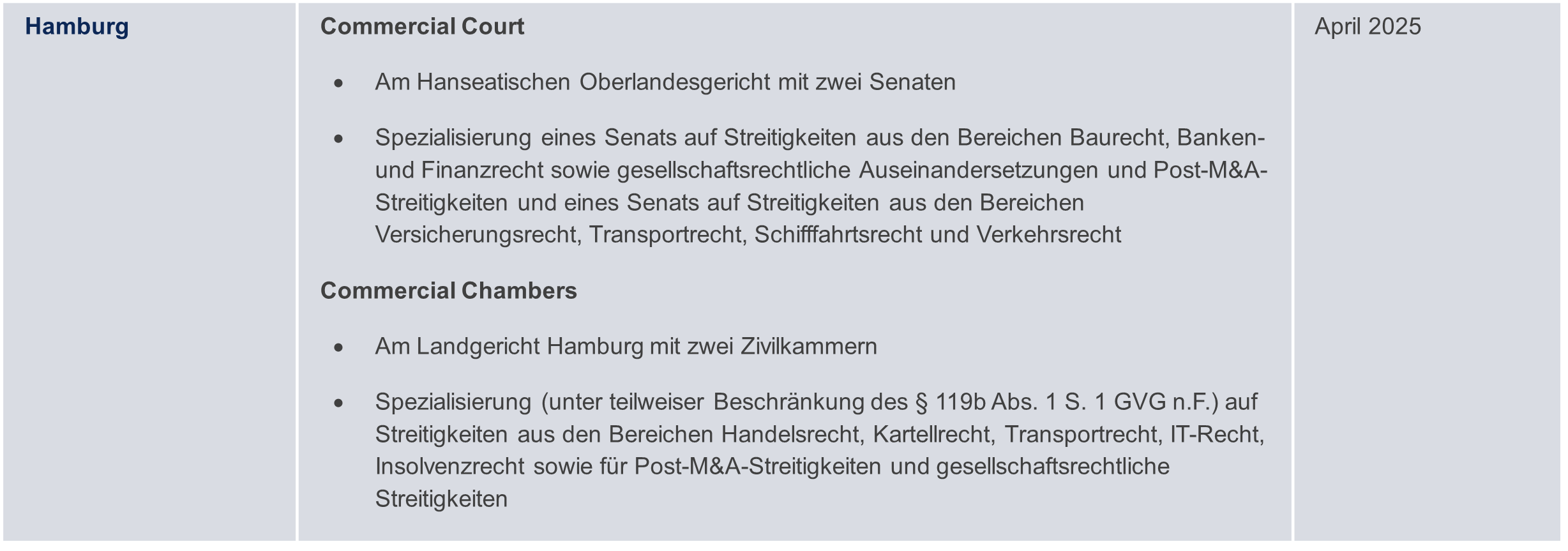

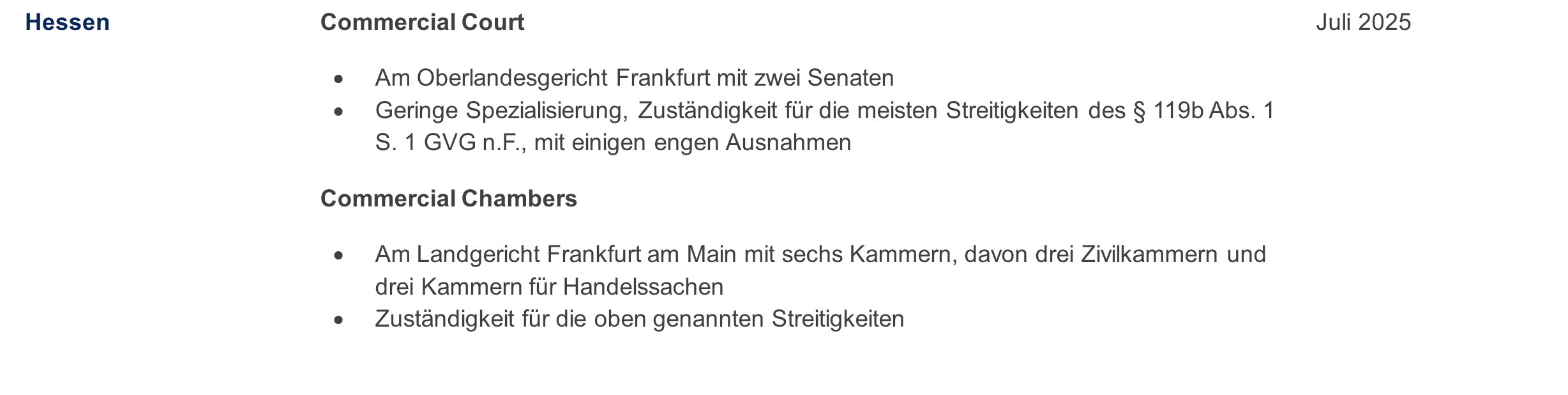

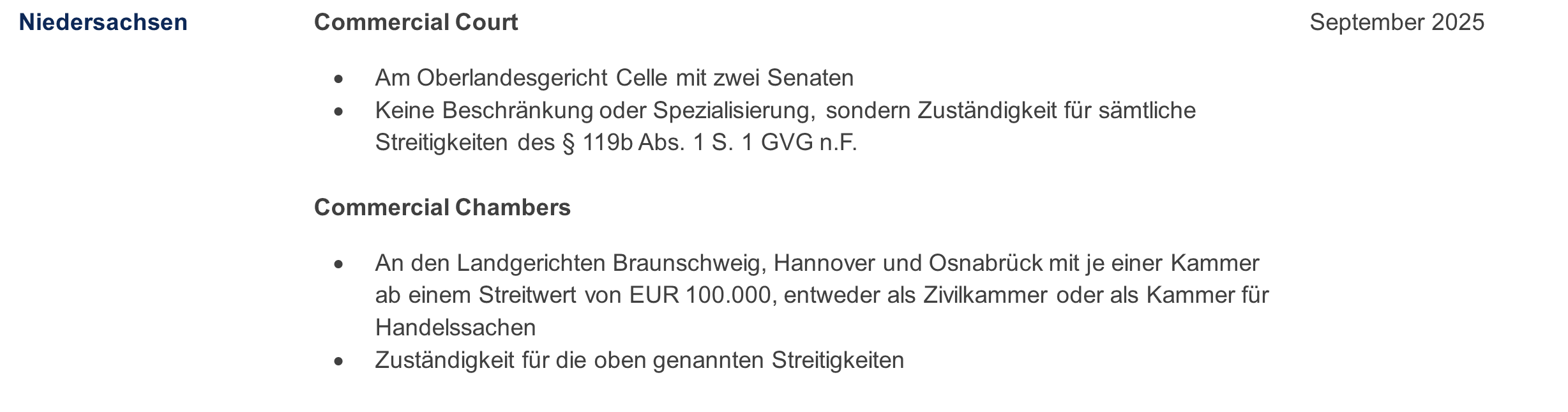

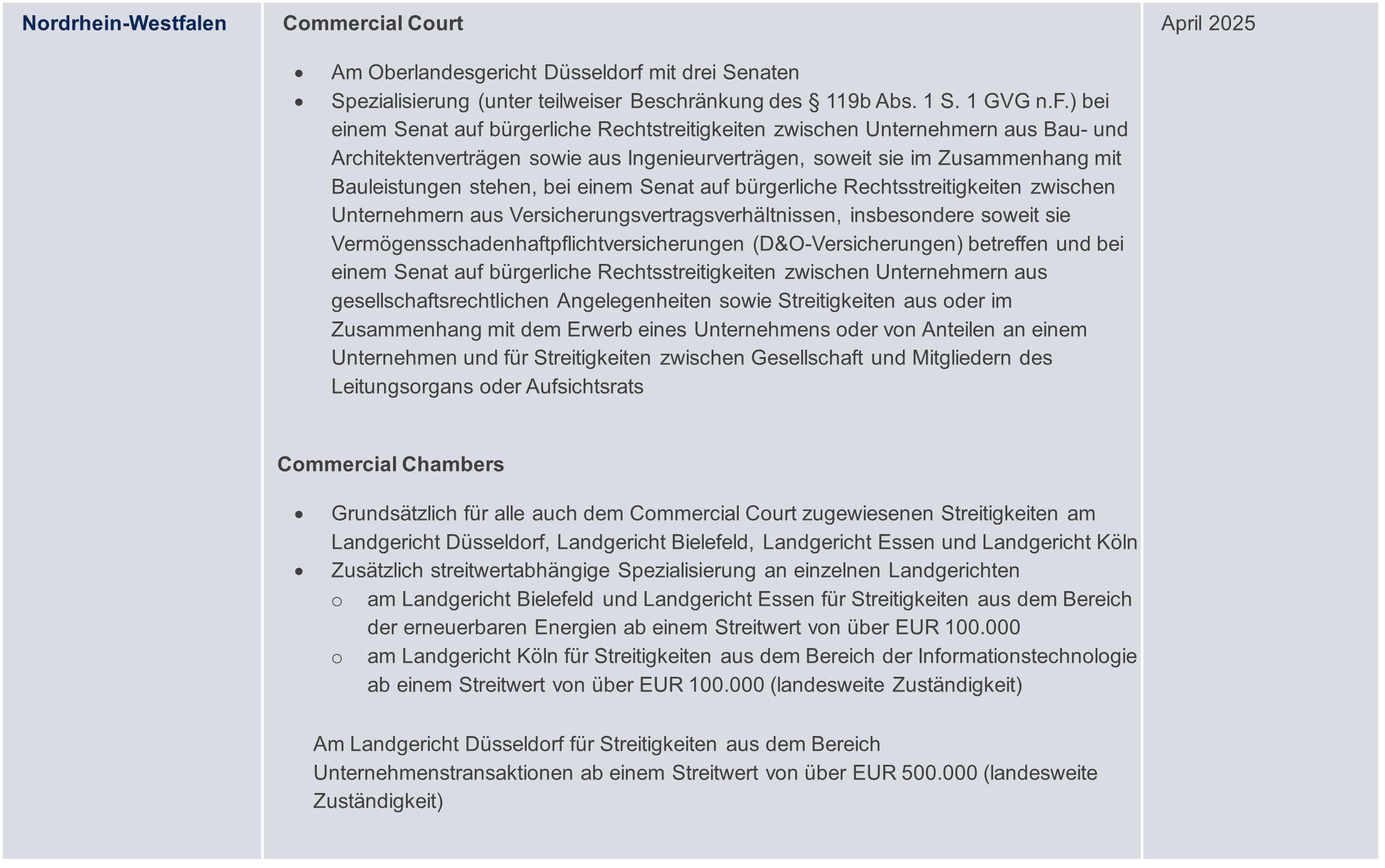

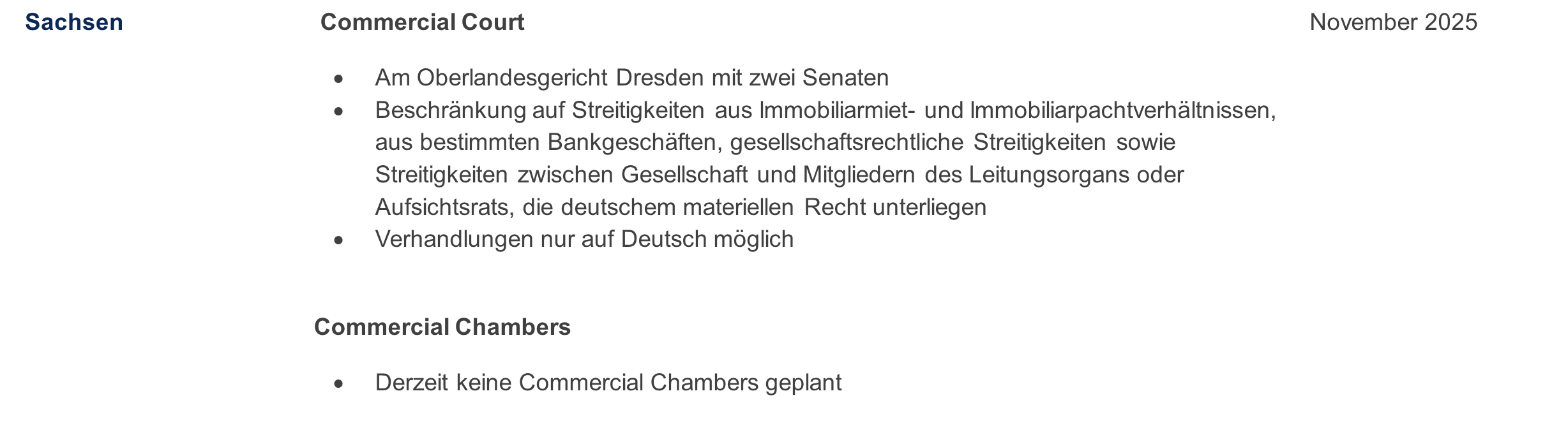

Tatsächlich wurde inzwischen in insgesamt neun Bundesländern (Baden-Württemberg, Bayern, Berlin, Bremen, Hamburg, Hessen, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen und Sachsen) ein Commercial Court eingerichtet. In Sachsen besteht die Besonderheit, dass vor dem dortigen Commercial Court Dresden nur auf Deutsch verhandelt werden kann.

Auch inhaltlich gehen die einzelnen Bundesländer unterschiedliche Wege. Während z.B. in Berlin der Commercial Court am Kammergericht auf Streitigkeiten aus dem Bau- und Architektenrecht beschränkt ist, können am Oberlandesgericht Celle vor dem dort geplanten Commercial Court sämtliche der in § 119b Abs. 1 S. 1 GVG genannten Streitigkeiten verhandelt werden.

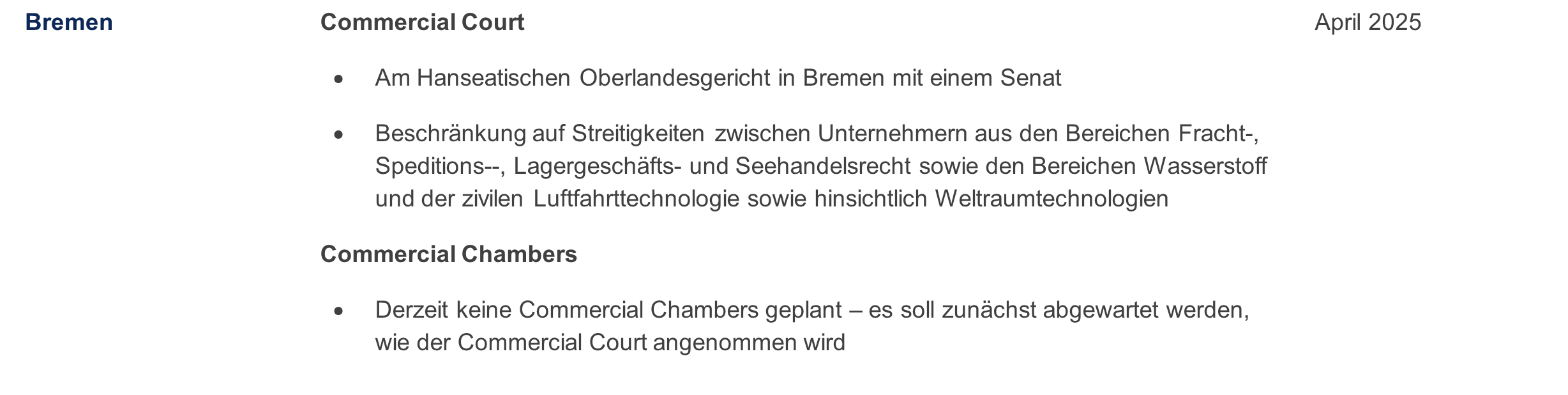

Noch uneinheitlicher wird es auf der Ebene der Commercial Chambers bei den Landgerichten. Es gibt Bundesländer, in denen die Commercial Chambers dieselbe Spezialisierung wie der Commercial Court haben (beispielsweise in Baden-Württemberg). In anderen hingegen bestehen keine Commercial Chambers, obwohl es einen entsprechenden Commercial Court gibt (beispielsweise in Bremen). In wieder anderen Bundesländern fehlt es an einer umfassenden Zuständigkeitskonzentration der Commercial Courts im Berufungsverfahren. In diesen Fällen ist nicht gewährleistet, dass für die Berufung gegen ein Urteil einer Commercial Chamber auch zwangsläufig der Commercial Court in diesem Bundesland zuständig ist. So ist zum Beispiel in Nordrhein-Westfalen vorgesehen, dass im Berufungsverfahren gegen ein Urteil der Commercial Chamber des Landgerichts Bielefeld weiterhin das Oberlandesgericht Hamm und nicht der Commercial Court beim Oberlandesgericht Düsseldorf zuständig ist.

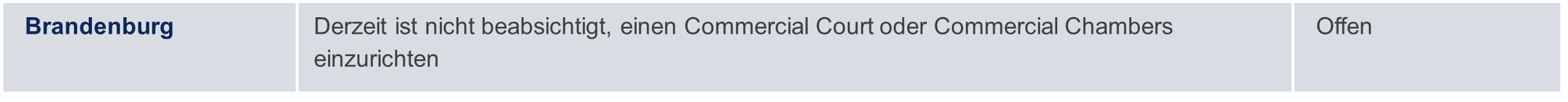

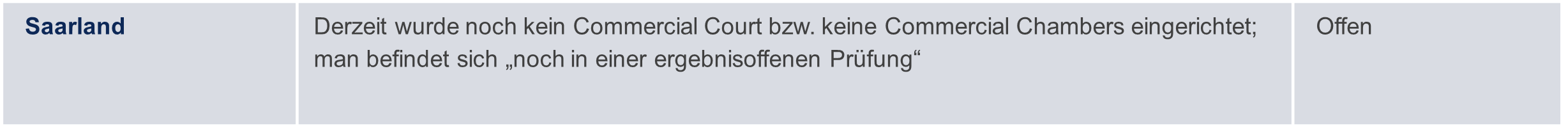

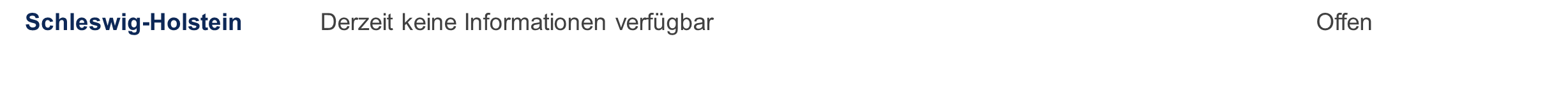

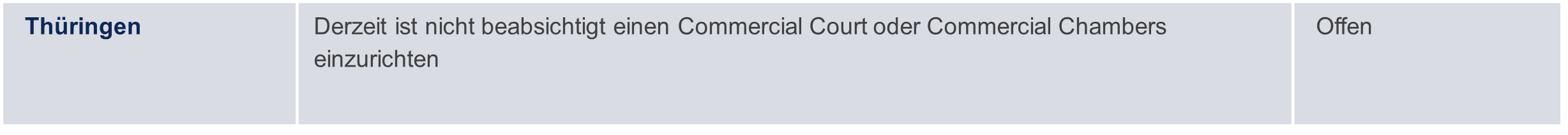

Die nachfolgende Tabelle gibt einen Überblick über den aktuellen Stand der Umsetzung des Justizstandort-Stärkungsgesetzes in den einzelnen Bundesländern (Stand: 07.01.2026).

Fazit

Das Justizstandort-Stärkungsgesetz ist ein erster begrüßenswerter Schritt, um den Justizstandort Deutschland im internationalen Vergleich attraktiver zu machen. Insbesondere die stärkere Spezialisierung der Gerichte in den für Wirtschaftsstreitigkeiten relevanten Gebieten sowie die Strukturierung des Verfahrensablaufs sind wichtige Faktoren, die die Streitbeilegung an den staatlichen Gerichten besser und effizienter machen können. Es steht zudem zu hoffen, dass das gesetzgeberische Interesse an der Attraktivität des Justizstandorts positive Auswirkungen auch für die herkömmlichen Spruchkörper an den staatlichen Gerichten haben wird.

Noch ist allerdings vieles im Fluss und erst die nächsten Monate und Jahre werden zeigen, ob die verschiedenen Optionen, die der Bundesgesetzgeber den Bundesländern eröffnet hat, in der Praxis Früchte tragen werden. Dabei wird es auch darauf ankommen, wie die verschiedenen landestypischen Ausprägungen von den Parteien angenommen werden. Zudem wird es an den Gerichten sein, die neuen Möglichkeiten mit Leben zu füllen.

Für Unternehmen ist es vor diesem Hintergrund wichtiger denn je, die Streitbeilegungsklauseln in ihren Verträgen zu prüfen und gegebenenfalls anzupassen. Das gilt sowohl für neue Verträge als auch für bereits bestehende.